2ème DB – la Libération de Paris

https://www.2edb-leclerc.fr/la-liberation-de-paris/

En route vers Paris

Rambouillet – Août 1944 – Vers Paris

PARIS

LE SCEAU DE LA LIBÉRATION

(extrait de ” LA 2E DB – Général Leclerc – EN FRANCE – combats et combattants” – ©1945)

Vers Paris

La libération de Paris

Leclerc et ses hommes sont impatients de libérer Paris, qui s’est insurgé le 18 août au soir.

Leclerc envoie de sa propre initiative, le 21 août, en direction de Versailles, un détachement aux ordres du commandant de Guillebon pour tester les défenses allemandes.

L’insistance de Leclerc, l’intervention du général de Gaulle, l’envoi d’un émissaire par le colonel Rol-Tanguy, chef des FFI, amènent Eisenhower à donner l’ordre à la 2eDB de foncer sur Paris avec la 4e division d’infanterie américaine.

De Gaulle dit à Leclerc ” Vous avez de la chance ! “.

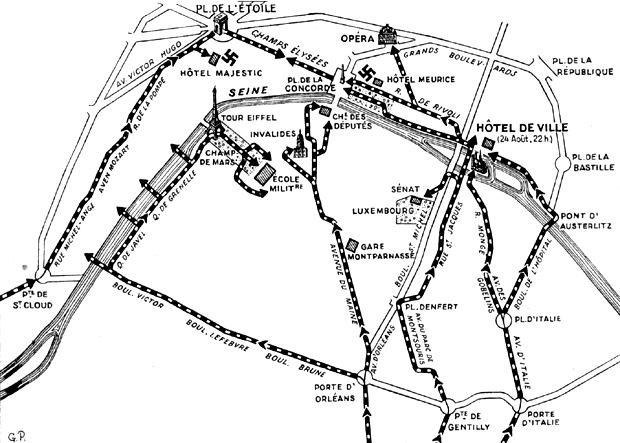

Le 24 août, la division Leclerc, organisée en deux colonnes, se dirige vers Paris : à l’ouest, le groupement Langlade (par la vallée de Chevreuse, Jouy en Josas, Clamart), au sud, le groupement Billotte (par la Porte d’Orléans, Longjumeau, Massy, Wissous, Fresnes).

Ils rencontrent une forte défense allemande.

Le soir, à la Croix de Berny, Leclerc sentant qu’une occasion se présente, ordonne au capitaine Dronne avec trois chars et trois sections sur halftracks d’entrer dans Paris pour prévenir les résistants de l’arrivée de la 2e DB le lendemain.

Le 24 août à 21h22, le capitaine Dronne et ses hommes arrivent place de l’hôtel de Ville.

Les cloches de la capitale sonnent à toute volée.

Le 25, la 2e DB entre dans la ville, fait prisonnier le général von Choltitz, commandant du Gross Paris, qui signe la convention de reddition.

A la gare Montparnasse où il a installé son PC, des proches entendent murmurer Leclerc après la signature de la vingtaine d’ordres de cessez-le-feu par von Choltitz : ” Enfin ça y est ! “. Il est un peu moins de 17h lorsqu’il accueille avec Rol-Tanguy, le général de Gaulle, président du Gouvernement provisoire de la République française. L’Etat est restauré sans heurt.

Jusqu’au 30 août, la 2e DB livre de durs combats au Bourget pour arrêter la contre-attaque allemande sur Paris.

Paris, insurgé depuis le 18 août, est libéré le 25 sans destructions importantes.

La libération de Paris est une victoire politique de première grandeur pour le général de Gaulle, puisqu’elle confirme son autorité comme chef du Gouvernement provisoire de la République française.

Mais la guerre n’est pas terminée.

LE 21 août, nous étions toujours devant Argentan.

Glissant derrière nous, l’armée américaine avait progressé jusqu’à Dreux et jusqu’à Chartres, poussé des reconnaissances vers Rambouillet.

Puis, tandis que de Dreux notre XVe Corps (sans nous) attaquait droit au nord et coupait la Seine à Meulan, on voyait au sud la tache des reconnaissances blindées toucher le fleuve vers Fontainebleau.

Le commandement américain soumettait ses décisions à la froide raison militaire, débordait Rouen, puis Paris.

Paris : pour nos alliés, objectif impersonnel et difficile, émiettant les colonnes dans les dédales interminables de ses banlieues, déversant sur leurs pas les torrents inconnus de sa population.

Pour nous : la première étape, aussi nécessaire dans la chaîne de nos efforts que tous nos gestes passés.

Mais aussi, dépassant infiniment n’importe lequel de ces gestes, celle qui devait les sceller tous, les rendre tous en bloc à notre pays.

Plus encore, nous menant au cœur de ce soulèvement de toute la France, au nom duquel tant de silhouettes décidées

étaient déjà venues à notre rencontre aux détours des chemins, l’étape qui devait nous ressouder à notre propre peuple

dans le cyclone de sa libération. Car depuis le 19, nous le savons, Paris fermente et s’allume.

Le Général a pris seul la décision, le 21, d’envoyer aussi loin que possible une antenne qui prendra un contact étroit avec tout ce qui se passe, qui poussera dans Paris même si faire se peut, qui verra avec nos yeux et qui renseignera.

L’insurrection de la capitale, si profonde dans ses racines, ne peut s’épanouir et gagner sa pleine liberté que si elle est immédiatement étayée par l’armée.

Le détachement de Guillebon, un escadron de chars légers, un d’automitrailleuses et une section d’infanterie sur half-tracks, part ainsi en précurseur le jour même.

Le 22, le Général en appelle au groupe d’armées.

Sur le terrain des avions de liaison il attend jusqu’à 7 heures du soir le retour du général Bradley, lui-même en conférence avec le général Eisenhower : c’est dix minutes avant l’heure fixée par le pilote pour pouvoir rentrer avant la nuit que les deux généraux ont enfin leur définitif entretien.

Entre temps, le général Leclerc avait longuement questionné un officier échappé de Paris, venu exposer officiellement au commandement américain la situation de la capitale.

De proche en proche, de quartier en quartier, le soulèvement s’étend depuis la matinée du 19 août.

A 9 heures, ce jour-là, au parvis Notre-Dame, où la foule s’était spontanément amplifiée, les drapeaux avaient été hissés aux tours de la cathédrale, à la Préfecture, à l’Hôtel de Ville; la police, en grève depuis le 15, s’était lancée à l’assaut de la Préfecture, qu’elle n’avait quittée que pour la reconquérir.

Dans tous les quartiers avaient surgi drapeaux et barricades, toutes les mairies avaient été progressivement libérées; les F.F.I., obéissant à leurs mots d’ordre, axaient commencé partout leur guérilla.

Après quelques inutiles démonstrations, les Allemands avaient, par l’intermédiaire du consul général de Suède, négocié une « convention d’évacuation ».

Le 21, cependant, il était évident que celle-ci restait lettre morte.

Les Allemands étaient redevenus maîtres des grands itinéraires, rejoignant les bastions où ils étaient indiscutablement chez eux : autour de l’hôtel Meurice, où le général von Choltitz avait son Q. G., les Tuileries et le ministère de la Marine; le Luxembourg et le Sénat; le Palais-Bourbon, accoté au Quai d’Orsay; le Majestic et sa Gestapo; l’immeuble de la Kriegsmarine ; les casernes, celle de La Tour-Maubourg comme celle de la République, plus l’Ecole militaire; Vincennes et son donjon.

Par derrière, toute la ceinture de la grande banlieue. Reprenant l’initiative, ils attaquaient à leur tour, progressivement exaspérés de la résistance insoupçonnée qu’ils rencontraient : des mairies étaient reprises; contre la Préfecture encerclée, qui se défendait avec leurs propres armes, ils allaient multiplier les assauts.

Paris, dont les munitions s’épuisent, en appelle aux Alliés.

Le général Bradley se rend chez le général Eisenhower.

Il n’a fallu que quelques instants à l’Etat-Major américain pour modifier à la fois la conception qu’il se faisait du problème et ses décisions.

Quand le général Bradley saute d’avion, il a déjà l’accord de son chef.

La présence du général Leclerc lui permet de prendre immédiatement ses décisions et de confirmer ses ordres : la Division est lâchée sur Paris.

*

Deux heures après (il fait presque nuit), le Général rentre au verger de Fleuré, où est déployé son Q. G.

Sous les pommiers étonnamment calmes dans le soir, nous attendons son retour.

Voici que nous nous portons d’instinct vers la silhouette indécise qui apparaît au bout du champ; avant même que la Jeep soit arrêtée, elle crie ses premiers ordres : « Gribius…, mouvement immédiat sur Paris ! »

Les tentes se rallument sur les machines à écrire, qui répercutent et amplifient ces quelques paroles pour en faire des ordres, les voitures et les téléphones se réveillent, les bagages se plient.

En dix secondes il ne reste plus rien du calme verger.

Et le lendemain, au petit jour, nous nous retrouvons sur la route.

Encore 200 kilomètres : Sées, Mortagne, La Loupe, Maintenon.

Par de petits itinéraires en forêt ou dans les champs, nous tournons autour de Chartres, puis nous rejoignons la route de Rambouillet.

Les bornes dévident en décroissant les chiffres de leurs kilomètres, qui ont maintenant Paris pour origine.

Où nous arrêterons-nous ? Les ordres alliés précisent seulement que nous devons nous emparer des ponts sur la Seine, en première urgence de ceux de la boucle aval. En cas de résistance sérieuse, nous devons nous arrêter et nous mettre sur la défensive.

Nous serons suivis et appuyés sur notre droite par la 4e Division d’infanterie américaine, le tout aux ordres du Ve Corps.

*

A l’entrée de Rambouillet, la grande silhouette familière d’un officier de spahis, le lieutenant Bergamain, nous attend. Le détachement de Guillebon a reçu hier soir par radio l’ordre de prendre le contact « par le feu » et de renseigner le Général à son arrivée : ainsi seulement ce dernier pourra-t-il, dans la confusion des informations contradictoires, trouver une base solide à ses décisions.

Bergamain est couvert de sang. A 3 kilomètres à la sortie de Rambouillet, sur la route de Trappes, son char de tête a rencontré les chars allemands : ils sont dans la région au moins une quinzaine, appuyant une défense qui semble cohérente.

Pendant que les radios arrêtent les colonnes, qui suivent sur ses talons le Général parti en tête, puis leur distribuent quelques ordres de déploiement, nous complétons rapidement les données un peu brutales de la « reconnaissance par le feu ». Voici Guillebon lui-même, qui a essayé la route d’Orléans jusque vers Arpajon : la résistance semble se diluer vers l’est et le Général oriente immédiatement vers cette zone le groupement auquel il entend confier l’effort principal, celui du colonel Billotte.

Puis, après avoir surmonté quelques barrages un peu trop curieux nous sommes à l’abri de la grille du parc, et nous donnons audience sous les arbres séculaires. Les agents de renseignement, tous volontaires, ne manquent pas : certains vont s’avérer excellents, et lorsque, sa manœuvre prenant corps, le Général voudra préciser quelques points, plusieurs partiront dans les lignes pour revenir au cours de la nuit avec les réponses à toutes nos questions.

Dans les derniers jours, von Kluge, un instant pris de vitesse et qui avait laissé les automitrailleuses américaines arriver jusqu’à Versailles, avait esquissé une parade. L’Etat-Major de la 1ére Armée allemande, replié de Bordeaux, avait maintenant la responsabilité de sauver ce qu’il pouvait de la déroute de la 7e Armée en couvrant la vallée de la Seine en amont du confluent de l’Oise. Entre les deux méandres de Mantes et de Juvisy, qu’elle reliait par le plus court chemin, cette couverture avait été portée résolument sur la rive gauche, évitant la grosse agglomération urbaine de la région parisienne pour s’appuyer sur la vallée de Chevreuse : ses points d’appui étaient Montfort, Trappes-Saint-Cyr, Saclay-Palaiseau, Orly.

Pour les Allemands, il ne s’agissait pas de conserver Paris. Il s’agissait, dans une zone où le fleuve ne peut pas être défendu, de retarder à tout prix l’irruption entre Marne et Oise de puissantes forces alliées. Plus au sud, le double obstacle de la Seine et de la Marne et l’allongement des itinéraires rendaient le danger moins pressant.

La 1re Armée allemande disposait sur place d’une artillerie parfaitement adaptée à cette mission : c’étaient les nombreuses pièces de D.C.A. qui entouraient la capitale. Il y avait là plus de 88 qu’il n’en fallait non seulement pour interdire les axes, mais encore pour étoffer un plan de feu puissant et continu. Les mitrailleuses de 20 épaulaient contre le combat rapproché cette ossature, qui se garnissait de quelques chars et d’une infanterie disparate, au hasard des fuyards ou des renforts de fortune : c’est elle qui cédera la première, les troupes et les cadres de la D. C. A. locale se battront en général bien.

*

Poussée jusque-là par une nécessité plus vaste que les enchaînements militaires, la Division, maintenant à pied d’oeuvre, devait donc se concentrer sur son problème immédiat, qui, lui, était militaire.

Techniquement, sa difficulté était grande; étayée sur sa droite seulement, elle devait forcer une ligne, puis pénétrer dans une immense agglomération truffée de points forts et toujours libre de se renforcer par le nord.

Ses colonnes y feraient de longs trajets, livrées à elles-mêmes, sans qu’on puisse songer à une protection de leurs flancs, ni même de leurs arrières.

Le Général va plonger de l’avant, portant son attaque de deux bases écartées de 30 kilomètres et, au début, sans liaison l’une avec l’autre : Rambouillet et Arpajon.

Il poussera simultanément la vigueur et la vitesse des deux colonnes au cœur de la place, où en convergeant elles s’épauleront : après seulement elles achèveront le travail laissé en arrière.

D’Arpajon, le colonel Billotte remontera en suivant la direction générale de la grand’route d’Orléans, cherchera à droite et à gauche les chemins les plus favorables, mais ne pourra beaucoup s’en écarter sans risquer de tomber dans les pièges d’Orly et de Palaiseau.

De Rambouillet, le colonel de Langlade, passant entre les deux points d’appui de Trappes-Saint-Cyr et du plateau de Saclay, progressera par Toussus-le-Noble jusqu’à la vallée de la Bièvre, qu’il traversera vers Jouy-en-Josas pour gagner ensuite, par Villacoublay, Clamart et le pont de Sèvres.

Le colonel Dio, pour l’instant en réserve, suivra dans le sillage de Billotte tandis que Morel-Deville fera devant Trappes le maximum de volume pour y fixer l’attention.

A 18 heures, le général de Gaulle arrive à Rambouillet.

Le général Leclerc lui expose son problème militaire, lui soumet ses décisions.

Chez le général de Gaulle, on aurait pu s’attendre à voir réapparaître les réflexes du métier, s’ébaucher quelques remarques dans le vif du sujet. Son regard s’était seulement porté un peu plus loin, il s’était borné à ajouter : « Vous avez de la chance !… »

Mais l’objectif qui remplit sa pensée, qui est devenu sa pensée même, le reprend vite dans l’exigeante gravitation qui se décuple au rythme de l’approche. Il demande à être renseigné sur nos progrès minute par minute

LE SCEAU DE LA LIBÉRATION

(extrait de ” LA 2E DB – Général Leclerc – EN FRANCE – combats et combattants” – ©1945)

Les combats du 24

24 août. — Ordre pour ce jour-là : «S’emparer de Paris…»

Les colonnes s’ébranlent au petit jour dans la pluie.

Les deux groupements ne se réuniront plus que le lendemain au rond-point des Champs-Elysées. Pour suivre avec le Général celui du colonel Billotte, qui, en défilant par Limours et Arpajon, va rejoindre la grand’route d’Orléans, nous devons d’abord nous dégager des arrières du colonel de Langlade, dont les têtes débouchent dans la vallée de Chevreuse.

Accompagnées par un jeune Parisien venu nous réclamer la veille, Armand Bussard, ces dernières vont traverser Toussus-le-Noble, où elles cueilleront 400 boches, débouchés sur le plateau. Il faudra bien aborder quelque part la ceinture des 88 : là ils sont une demi-douzaine, épaulés par leurs mitrailleuses Flak.

88 Flak allemand et ses servants

88 Flak allemand et ses servants

Tandis que Minjeonnet déborde, Massu attaque : il perd deux chars, un qui redescend à la dérive la côte qu’il vient d’escalader et qu’il doit canonner pour qu’il ne retombe pas en flammes sur la colonne. Son artillerie, le groupe Mirambeau, assomme méthodiquement les positions qui se sont maintenant dévoilées. Massu passe. Il est déjà 11 heures.

A Jouy-en-Josas, après avoir retrouvé Minjeonnet, il franchira la Bièvre presque sans s’en apercevoir, puis traversera de part en part le terrain de Villacoublay ; parallèlement à lui, aux lisières du bois de Meudon, on verra se hâter les chars allemands.

A Clamart, un dernier barrage s’interposera entre sa hâte et toute l’agglomération qui l’attend.

Au matin, tout ceci n’est encore qu’en puissance. Nous déboîtons les derniers véhicules, déjà anonymes dans leur routine du combat, et prenons notre rocade.

Billotte, lui, a rencontré les premiers antichars devant Longjumeau, délogé une centaine de boches qui occupaient un petit côteau à gauche de la route. Il aborde la position principale, appuyée sur les deux chemins de Massy et de Wissous qui relient Palaiseau à Orly : une douzaine de 88 les garnissent, protégés par un dispositif continu.

Le colonel Warabiot manœuvre Wissous par la droite, livre un combat dur, tandis qu’à gauche Buis pénètre le dispositif, a l’impression un instant qu’il perce, mais doit se rabattre sur la Croix-de-Berny, où se révèle la troisième résistance.

Il est maintenant midi passé, le temps commence à s’éclaircir. Quelques mines truffent la route. Plusieurs centaines de prisonniers refluent en colonnes sous la garde des F.F.I., qui les parquent pour nous dans ces garages que connaissaient bien les amateurs de week-end.

Le combat continue.

Maintenant il se déroule en pleine agglomération : un 88 placé à la Croix-de-Berny prolonge la prison de Fresnes, organisée en centre de résistance. Les Allemands l’ont garnie avec leurs condamnés militaires. Habillés de toile kaki, ces gens se battent bien : deux détails qui nous les feront prendre un instant pour nos anciens adversaires de l’Afrika Korps. Les 88 sifflent donc en enfilade sur 1 kilomètre, jusqu’au dos d’âne du carrefour d’Antony, après lequel ils continuent leur trajectoire un peu moins près du sol. Ce carrefour, tout le trafic qu’aucune force n’empêchera ce jour-là de pousser vers l’avant l’embouteillerait irrémédiablement si un fusant heureux ne venait à point et comme par enchantement le faire dégager.

Nos obusiers et nos mortiers progressent par les ruelles, où traînent encore quelques chars boches, s’installent aux angles des maisons : leurs officiers, juchés aux fenêtres des derniers étages, règlent le tir dans un fracas de vitres et de cris. Car toute la population est de la partie : elle a fait le vide dans les champs de tir, mais reprend ses droits à l’enthou-siasme dès que l’ambiance est plus calme; la foule communie avec la bataille et ses acteurs, ceux-ci partagés entre l’émotion du retour et les exigences du métier.

Le soir tombe; le tir, quoique plus espacé, continue. Le groupement, qui combat et manœuvre depuis le jour, arrive à court d’essence.

De l’autre côté, Massu a traversé Clamart et son délire, qui ouvre devant lui les barricades. Il a coiffé le pont de Sèvres : son anxiété pour la compagnie qu’il pousse de l’autre côté dure le temps pendant lequel normalement ce pont devrait sauter. Il ne saute pas : le groupement a pris pied sur la rive droite de la Seine. Puis, devant l’usine Renault, hérissée de tirs, il se cercle pour la nuit : il aura encore à se défendre contre une attaque venue de Versailles, qui blessera Rogiers puis sera vite ramenée au calme par ses lieutenants.

Paris ne semble pas pouvoir être atteint aujourd’hui.

Il est cependant extraordinairement proche. Des émissaires de toutes sortes nous arrivent, jeunes filles aux grands yeux décidés, conscientes avant tout de leur message ; garçons robustes ou fluets, pareillement certains de déjouer n’importe quel obstacle ; deux sapeurs-pompiers solides et sûrs que leur colonel a dépêchés à notre rencontre; jusqu’à d’aimables sceptiques qu’autrefois nous n’aurions jugés capables que de dilettantisme, mais qui maintenant versent au fonds commun l’appoint de leurs observations sans fièvre.

S’ajoutant à tout cela, nous découvrons avec surprise le téléphone.

Nous apprenons donc que l’approche alliée a stimulé les ardeurs, les barricades se sont multipliées.

Les F. F. I. sont arrivés à vider l’importante gare de l’Est de ses occupants, ils serrent de près la gare du Nord, ils déménagent ou font sauter des garages. Par contre, la réaction allemande autour du réseau des grandes artères s’accentue et, si la Préfecture résiste toujours, le Grand-Palais est incendié et repris par eux. Les bastions organisés par l’ennemi s’avèrent inattaquables.

Epuisés par quatre jours de lutte inégale, les Parisiens nous pressent d’arriver.

Dans l’après-midi, le Général a fait lancer sur la Préfecture de Police un message : il y souligne sa propre hâte et qu’il met tout en œuvre pour ne pas perdre un instant. Le Piper Cub de Callet et de Mantoux a déroulé jusqu’à Notre-Dame, en le zigzaguant fortement pour déjouer les balles, son vol, certes trop bas et poussif pour ce genre de sport. Il a vu le parvis désert, comme toutes les rues alentour ; dans la cour de la Préfecture, par contre, quelques silhouettes raccourcies par la perspective avaient basculé vers lui leurs visages : lorsqu’il s’est cru reconnu, il a lâché son bout de papier, puis est revenu, toujours en zigzaguant. Il a rapporté pas mal de balles, mais les silhouettes de ses deux occupants indemnes et souriantes.

Puis le Général a reporté son attention sur von Choltitz. Une fois terminé le combat avec les troupes en campagne qui masquaient le « Gross Paris », dont il était le gouverneur militaire, il allait devenir notre adversaire direct. Jusqu’ici, sa mission dans la stratégie générale du commandement allemand avait été de tenir ouverts les passages de la ville et ses ponts et de les faire sauter après le retrait des troupes combattantes, après avoir lui-même évacué ses propres services.

Paralysé depuis quatre jours par l’insurrection de la capitale, il nous verra subitement, le 24, à ses portes sans que personne ait reflué par ses ponts : les Allemands, pas si bêtes, avaient préféré les forêts et les agglomérations moins denses de Saint-Germain et de Chatou à une capitale aux mains des « terroristes ».

Quant aux renforts promis du nord, ils étaient pour le moins en retard. Von Choltitz avait complètement perdu pied.

Il lui était cependant toujours facile de mettre en œuvre la destruction des ponts… et quelques autres. Notre anxiété profonde durant ces heures, celle dont personne ne parlait, était l’apparition toujours possible à l’horizon de hautes, et lourdes, et noires volutes, les volutes qui feraient de Paris un autre Varsovie.

Le Général signifie par écrit au gouverneur allemand qu’il le rend personnellement responsable de toute atteinte aux monuments de Paris, quels qu’ils fussent. Ce message est confié à un volontaire, M. Petit-Leroy, qui, à la demande du général Chaban, s’est faufilé jusqu’à nous. Il repart, conduit par l’adjudant-chef du char du Général, qui a réclamé cette mission. Le message, hélas ! ne parviendra pas : tous deux trouveront la mort au cours de cette liaison hasardeuse, dont l’objet méritait à leurs yeux tous les sacrifices personnels.

*

A la tombée du soir, le combat de Fresnes touche à sa fin : il y a encore quelques chars dans les parages, mais les itinéraires secondaires qui se raccordent vers la porte de Gentilly offrent peut-être une chance immédiate.

Le Général a promis aux Parisiens de ne pas perdre une seconde.

Devant la Croix-de-Berny il piétine d’impatience, interroge tous ceux qui se présentent. Il affirme qu’il doit être possible de passer. Il aperçoit le capitaine Dronne : c’est l’homme qu’il lui faut. Il le secoue par le bras, lui montre la direction : « Passez par où vous voulez : Il faut entrer. – Si je comprends bien, mon Général, j’évite les résistances et ne m’occupe pas de ce que je laisse derrière moi. — C’est ça, droit sur Paris. »

Le général LECLERC & le capitaine DRONNE à Antony

Le général LECLERC & le capitaine DRONNE à Antony

La petite colonne, quelques chars et quelques half-tracks, disparaît dans le soir.

Avec la nuit propice, elle suit son chemin. Les renseignements pris de carrefour en carrefour l’amènent plus à l’est qu’elle ne l’avait d’abord prévu : elle entre par la porte d’Italie. Par l’avenue d’Italie et quelques bouts de rues, la voilà boulevard de l’Hôpital.

Au pont d’Austerlitz, elle traverse la Seine et par les quais elle se rabat sur l’Hôtel de Ville.

Dronne s’inquiète de l’ampleur de la réception qui lui est faite, du grand salon tout éclairé où M. Bidault salue en lui l’armée attendue depuis quatre ans. Ces grands pans de lumière des fenêtres, qui reçoivent bientôt les rafales des mitrailleuses, éclairent en effet de façon indiscrète la place en dessous. Trois chars seulement — Romilly, Champaubert, Montmirail — avec deux sections d’infanterie et une du génie, s’y disposent en hérisson ; les F.F.I. se juchent sur le toit voisin pour faire le guet, mais il vaudrait mieux ne pas trop dévoiler notre faiblesse !

Puis Dronne, tout seul, va à la Préfecture de Police, où il est salué par M. Luizet, par le général Chaban et par l’indescriptible ovation des assiégés de la Cité, de nos éternels agents, désormais unis à jamais dans notre esprit à l’âme changeante de Paris, à sa paix comme à sa révolte.

C’est ainsi que le capitaine Dronne, administrateur colonial, grand chasseur de buffles devant l’éternel, fit après six ans d’absence sa rentrée dans la capitale.

LE SCEAU DE LA LIBÉRATION

(extrait de ” LA 2E DB – Général Leclerc – EN FRANCE – combats et combattants” – ©1945)

La capitulation du « Gross Paris »

Et le 25 le soleil avait succédé aux averses. La route était libre.

Le Général a orienté ses colonnes.

Le groupement Billotte, par la porte de Gentilly, la Cité universitaire, la rue Saint-Jacques, se base sur la Préfecture de Police, prêt à intervenir par la rue de Rivoli vers les Tuileries.

Dio fournit deux sous-groupements : Noiret circulera par les boulevards extérieurs avant de remonter la Seine, dont il s’assurera les ponts, et Rouvillois, par Montparnasse et les Invalides, a pour objectif la Chambre des députés.

Langlade marchera du pont de Sèvres vers l’Etoile, prêt à redescendre sur la Concorde.

Par ces itinéraires, choisis comme pour des princes, le Général évitait dans un premier temps les bastions ennemis les plus durs pour converger vers un seul — le plus important : l’hôtel Meurice. Il allait droit à von Choltitz pour obtenir sa capitulation.

Les situations sont maintenant renversées.

Après quelques combats, certes, mais sans coup férir, nous serons maîtres des grands itinéraires. Tout Paris vient à notre aide, depuis la mitraillette du F.F.I., qui débusque et collecte pour nous les prisonniers, jusqu’à la concierge, qui indique la cave où s’est réfugié l’adversaire.

Au tour de l’Allemand de se barricader dans ses repaires.

Voilà partout les mêmes scènes : dans les colonnes qui se bousculent vers l’avant, seul le véhicule de tête a parfois à tirer. Lorsqu’il débouche, la place est encore vide : les Parisiens se pressent aux encoignures, aux rentrants des fenêtres. « Les voilà ! » Les plus hardis surgissent pour nous guider, pour nous indiquer le boche dans une ruelle ou un recoin. Et aussitôt derrière, surgie comme par magie, c’est la foule compacte dans son grand vent de folle et unanime détente, les enfants accrochés au char, qu’ils ne lâcheront sous aucun prétexte, même quand il tirera, les femmes dans leurs robes d’été, si jolies, si prodigues de baisers, les gens mûrs et jusqu’aux vieux solitaires devenus soudain démonstratifs.

Cet enthousiasme, que n’effleurent pas les quelques balles qui partent encore des toits, nous gagne tous.

On verra Duplay, arrêté avec ses trois chars, ô ironie ! par la grille du Luxembourg, la secouer furieusement de ses mains sous le feu. Et, place de la Concorde, le Sherman du sergent Bizien lancé à toute vitesse sur le Panther qui, de loin, lui est supérieur, l’éperonner, puis, tandis que l’autre ne peut ramener en ligne son canon trop long qui bute contre la caisse, envoyer à bout portant le coup que lui permet encore son canon plus court.

Le Général, avec son escadron de protection (qu’il enverra ensuite masquer le Luxembourg), est entré par la porte d’Orléans.

La clameur de cette matinée l’a conduit par Denfert-Rochereau, où l’attend le général Chaban, jusqu’à la gare Montparnasse, dont, après que la petite colonne s’y fût engouffrée, notre détachement de circulation arrive par un tour de force à défendre la rampe. Puis nous nous retrouvons devant le silence des quais vides : pour une fois une gare sera un refuge contre la foule et le bruit !… L’aide immédiate du personnel du chemin de fer et des P.T.T. en fait aussitôt un poste de commandement, peut-être point très confortable, mais où au moins les liaisons sont assurées : pendant deux jours et une nuit, le téléphone ne nous y laissera pas l’ombre d’un répit !

Vers 10 heures, après avoir fait le point, il rejoint à la Préfecture le colonel Billotte. Celui-ci avait débouché au matin par la rue Monge et la rue Saint-Jacques sur le quai Saint-Michel, où la soudaine proximité de Notre-Dame avait rempli les yeux de ses hommes, les avait un instant fait se lever — brève, et familière, et calme éternité.

Putz avait dégagé en le remontant le boulevard ; au carrefour Médicis, de Witasse avait d’un premier coup de canon démoli un Panther qui sortait du jardin, déconseillant ainsi à sa douzaine de congénères de se risquer hors de leur repaire et assurant l’itinéraire.

Billotte s’était entre temps porté à la Préfecture et avait aussitôt envoyé un ultimatum à von Choltitz.

En attendant la réponse, qui n’arrive pas, il dispose son groupement en trois colonnes près du Châtelet, paré à attaquer vers les Tuileries.

A 11 h 30, le commandant de La Horie part en automitrailleuse confirmer l’ultimatum.

A 13 heures, toujours sans réponse, l’attaque part sous sa direction : la foule, jusque-là familière, fait d’instinct place aux acteurs.

Le Meurice est terré entre le ministère de la Marine et les blocs de maisons du Continental, qui sont organisés défensivement ainsi que les ruelles perpendiculaires à la rue de Rivoli, où se sont tapies les voitures. En face, les Tuileries sont un petit camp retranché, épaulé de quelques chars lourds.

La Concorde, à l’autre bout, est une arène vide prête à voir s’empoigner les lutteurs.

Le combat dure une heure et demie, se développe à la grenade et à la mitraillette sous les arcades et dans les ruelles, défonce les halls des hôtels, s’amplifie avec nos chars à la Concorde et aux Tuileries, où ils se mesurent aux Panther, se répercute des fenêtres d’où Bizien, qu’on a vu éperonner un Panther à la Concorde, est tué d’une balle, Bénard avec son équipage est grenadé : trois fantômes à pied surgis d’une tourelle, brûlés, tout noirs, couverts de sang, défilent mécaniquement devant les postes ennemis sans que ceux-ci se ressaisissent pour tirer sur cette dantesque vision.

Puis le Meurice cède : de la fumée des grenades fumigènes qui emplit le hall, Franjoux voit émerger une tête hagarde à laquelle il enjoint d’appeler ses congénères. Dix-sept officiers arrivent, mais le général allemand siège encore à l’étage au-dessus.

Tous montent : La Horie, Karcher et Franjoux font irruption dans la salle où von Choltitz et son Etat-Major attendent debout.

Ce genre de secondes est toujours un peu composé. Le chauffeur de Branet, après s’être occupé de son capitaine qui avait mené l’attaque par la rue de Rivoli et qui vient d’être grenadé en pénétrant dans les rideaux noirs du Meurice, a suivi le mouvement. Parmi les boches, il avise la plus belle casquette : d’autorité, et malgré un mouvement de protestation offusquée, il s’en empare.

L’ambulancière qui suit l’unité ne s’était jamais guérie du tenace pincement au cœur que lui valaient en 1940 les képis français portés par les voitures boches en trophées de radiateur. Branet lui avait promis pour son ambulance une casquette, et comme le capitaine est blessé (il est maintenant au poste de secours des Dames sociétaires de la Comédie-Française) il faut bien tenir à sa place cette promesse !

A travers la foule hostile, La Horie extirpe Choltitz et ses officiers du Meurice, les conduit à la Préfecture où le Général les attend et commence à s’impatienter. Il est 15 heures.

Pendant tout ce temps, les colonnes se sont répandues ailleurs sur leurs itinéraires, les attaques se sont développées sur les môles les plus gênants.

Au groupement Langlade, Langlois a nettoyé au matin les usines Renault, a allumé vingt-cinq camions qui s’en échappaient. Puis la marche s’est déroulée : avenue Vaillant, Porte Saint-Cloud, rue Michel-Ange, avenue Mozart, rue de la Pompe, avenue Victor-Hugo ; un char s’en détachait parfois pour curer une ruelle, brûler quelques véhicules apeurés. A peine a-t-elle été interrompue un instant lorsque les blockhaus de Longchamp, coriaces à nos éléments légers, ont nécessité la mise en batterie de l’artillerie.

L’immense drapeau tombant de la corniche de l’Arc de Triomphe est déployé à l’arrivée de la colonne : c’est en effaçant leurs silhouettes sous le feu parti du Majestic que les sapeurs-pompiers juchés là-haut retiennent la lourde toile que le vent commence à animer.

Pendant que le sous-groupement occupe tout le cercle, Massu est allé saluer le Soldat Inconnu.

Comme pour rejoindre sa bataille à celle que mène en bas La Horie, un coup perdu d’un Panther tiré de la Concorde passe en sifflant sous l’Arc de Triomphe : obéissant à l’injonction, la pointe se remet en marche, descend les Champs-Elysées et la liaison sera bientôt faite entre les détachements des deux groupes. Comme pour un rendez-vous, ils se rencontrent au Rond-Point.

Massu a encore attaqué le Majestic par la rue de Presbourg et l’avenue Kléber, dont il a fait sauter les barrages. Il a rencontré l’officier allemand venu au-devant de lui en parlementaire, obtenu la reddition de l’hôtel rendu odieux à tous par ses anciens locataires.

Noiret, parti au matin par les boulevards extérieurs, est remonté au pont de Grenelle. De là, il est passé sous la Tour Eiffel, il a déblayé le Champ-de-Mars, attaqué l’Ecole militaire : dur combat qui va durer cinq heures, dans lequel il a poussé ses chars, son génie d’assaut, ses fantassins à la grenade. Puis l’Ecole a capitulé.

Rouvillois, arrivé vers 9 heures aux Invalides, a mis son P.C. sous le n° 4 bis : « Conseil Supérieur de la Guerre », a lancé Billotte sur La Tour-Maubourg, dont ce dernier a forcé la cour et obtenu vers 11 heures la reddition. Il s’est porté lui-même vers le Quai d’Orsay : Affaires étrangères et Palais-Bourbon y sont jumelés, appuyés à la Seine, dont leur portion de quai a été isolée par des barricades.

Le char du sous-lieutenant Bureau enfonce la première ; puis, sous un feu violent parti du ministère, il tombe. Bureau venait d’avoir au téléphone la voix de ses parents, leur avait annoncé qu’il était là, à les toucher, qu’il finissait de se frayer vers eux son passage. Puis, l’ordre ayant été immédiatement exécuté de mettre le feu à la maison, et à son voisin le Palais, les pompiers s’étaient présentés, impeccables, pour éteindre l’incendie : il avait fallu leur expliquer qu’ils ne devaient pas saboter notre travail.

Celui-ci devait être complété par l’artillerie, qui se mettait en batterie rue de Varenne, lorsque l’ordre arrive de suspendre l’attaque : von Choltitz avait capitulé.

*

Dans le grand salon de la Préfecture de Police, vers 15 heures, le général allemand avait été mis en présence du général Leclerc.

Il est impossible de faire justice à l’atmosphère qui régnait ce jour-là à la Cité : ceux qui n’y ont pas été doivent en faire leur deuil. Le va-et-vient est à son comble, circule des salons lustrés où les officiers couverts de cambouis ont étalé leurs cartes à la grande salle du banquet où M. Luizet traite une cinquantaine d’invités, sans oublier les couloirs et l’office, où les plus malins d’entre nous trouvent auprès des agents le traitement le plus royal. Le brouhaha général, où pas une phrase ne s’achève, est couvert périodiquement par les clameurs extérieures qui saluent les allées et venues et par la fanfare dans le puits de la cour étroite et profonde qui lui fait une puissante caisse de résonance.

L’arrivée des Allemands est annoncée par les remous et les « hou ! » de la rue, suivis d’un silence relatif.

Le général Leclerc, après avoir goûté d’un plat, avait regagné le salon avec le colonel Billotte et trois ou quatre officiers.

Il y avait reçu le général de la 4e Division d’infanterie américaine qui arrivait sur notre droite et qui va prendre à son compte la gare de Lyon et Vincennes. En même temps que von Choltitz entre le colonel Rol-Tanguy, chef des F.F.I. de Paris. Le général Chaban est dans la salle.

L’Allemand est de large circonférence.

Sa chair blême fait des bourrelets sur son col; il s’éponge le front. Il semble peu maître de lui, ce qu’expliquent les circonstances et aussi le diagnostic que fera peu après notre médecin d’une crise d’angine de poitrine. Il fait un gros effort pour maintenir son attitude. A côté de lui, un colonel, le chef de ses transmissions, est maigre, jaune, absent.

Sur les termes de la capitulation, il ne fait qu’un commentaire : seule la garnison du « Gross Paris » est sous son autorité, les autres ne peuvent être déclarés « hors la loi » s’ils n’obtempèrent pas à son ordre de déposer les armes.

Aussitôt après la signature, le Général emmène von Choltitz dans son scout-car au P.C. Montparnasse : les officiers allemands de son Etat-Major suivront dans un camion de la Préfecture. Il reste à mettre en œuvre la capitulation.

A Montparnasse, des missions mixtes sont distribuées : à un officier français sera adjoint un Allemand qui portera à chaque bastion l’ordre signé de leur général d’avoir à déposer les armes. Sans autre moyen qu’une Jeep et un chauffeur, parfois un guide, ces paires partent vers leurs fortunes diverses, au sein d’une foule peu tendre aux uniformes prisonniers. Mantoux cueille aussi le Palais-Bourbon.

Au Luxembourg, dont la porte s’est refermée sur lui, le colonel Crépin parlemente deux heures entre un commandant hésitant et une troupe de S.S. aux allures sournoises éparpillée à ses postes de combat. La «mise hors la loi » les décide mollement à s’approcher, à jeter en tas leurs armes.

De la Kriegsmarine, le lieutenant Boris voit sortir des tranchées et des chevaux de frise 300 hommes qu’il faudra désarmer : la difficile traversée de Paris de cette colonne cornaquée par le seul char du capitaine Hargous bute avenue Victor-Hugo dans l’inévitable échauffourée où elle se décime.

A Palaiseau, Laferrière restera toute la nuit : les deux chefs à qui il a affaire, l’un d’infanterie, l’autre de D.C.A., ne sont d’accord que sur un point, c’est qu’ils n’ont aucun ordre à recevoir de von Choltitz. Lorsque, au petit matin, leurs troupes encore cohérentes eurent enfin rassemblé leurs armes, l’officier de D.C.A., après lui en avoir demandé l’autorisation, se retirait de six pas pour se dégoupiller une grenade sur le ventre.

L’officier allemand qui accompagnait Joubert, après avoir été accueilli de loin par ses compatriotes aux cris de traître et de lâche, lorsqu’il voulut quand même s’avancer fut abattu en même temps qu’un officier F.F.I. qui le guidait : Joubert ne s’en tirait que par une savante utilisation du terrain.

Py, enfin, retenu prisonnier à Vincennes, y commençait une odyssée qui le menait de Q.G. en Q.G. jusque dans la Somme, où seulement le commandement allemand se décidait à lui reconnaître la qualité de parlementaire. Mais, comme il en avait trop vu, il était encore dirigé (cette fois les yeux bandés) sur l’Ecole des cadres de Metz, où il restera une semaine l’hôte du commandant avant de reprendre le chemin des lignes américaines.

Le général de Gaulle

Ces paires mixtes partaient vers leurs destins respectifs, tandis que von Choltitz, qui avait signé les ordres dont elles étaient munies, attendait avec quelques-uns de ses officiers les voitures qui allaient les emmener. Au bout d’un quai vide, ils fumaient des cigarettes, accroupis sur leurs valises : groupe désœuvré et un peu las dans les dernières minutes qui précèdent la banalité d’un départ, même quand ce départ met fin sans ménagement à quatre ans d’une orgueilleuse et brutale illusion. L’attention s’est déjà détournée d’eux. En rentrant à Paris, le général de Gaulle s’arrête au P. C. de la gare Montparnasse. Depuis hier après-midi, il guette le moment où il pourra se retrouver à Paris avec les premières avant-gardes.

La grande silhouette apparaît aux grilles. Le regard croise sans les voir les uniformes ennemis. Dans le groupe qui le reçoit voici son fils, enseigne à notre régiment de fusiliers marins : il l’embrasse. Puis il s’assied à la table dressée face au ruban des rails qui sortent du hall déjà sombre vers un pan de ciel.

Le général Leclerc lui expose les événements de la journée, lui donne à lire le texte de la capitulation : il peut lui rendre compte que l’essentiel de sa mission est accompli.

La première nuit à Paris, chacun la passera encore à son poste, sur le macadam de l’Etoile, sous les arcades de la rue de Rivoli, dans les allées du Bois de Boulogne. Les premiers paquets de prisonniers n’arrivent qu’à la tombée du jour ; d’autres ne sont pas encore désarmés ; d’autres résistent encore : au total, plus de 12.000 hommes de troupes régulières et encadrées, auxquels s’ajoutent pas mal d’irréguliers sur les toits et sur nos arrières. Les combats continuent à Vincennes et à La Villette. Dans les quartiers où nous sommes, beaucoup de petites bougies ou de lampes à acétylène brûleront derrière le volet le plus proche, puis les conversations, un peu recrues de fatigue, se poursuivront dans la nuit. Ailleurs, Paris s’endort dans le noir de ses rues vides.

Le 26, tandis que Roumianzoff occupe la gare du Nord, une partie de la Division se regroupe à l’Etoile, au Rond-Point, à la Concorde et à Notre-Dame.

Le général de Gaulle arrive à l’Etoile vers 15 heures.

Il salue le Soldat Inconnu, puis entreprend à pied sa descente extraordinaire dans les Champs-Elysées, dans la mer des visages transfigurés, dans l’immense acclamation de la France.

Le général DE GAULLE au PC du général LECLERC gare Montparnasse